原创2018-11-26 10:40·叩叩财讯

导读:“国科恒泰在医药行业采购新政之下,能否继续保持盈利的持续性,是监管层关注的重点。”一位接近于国科恒泰人士向叩叩财讯透露,目前国家在医疗药品行业推行的“两票制”对行业影响颇大,而与之形成重要关联因数的企业区域性部署和销售渠道下沉方面,国科恒泰的有关布局却并不尽如人意。

本文由叩叩财讯(ID:koukounews)独家原创首发

作者:赵擎@北京

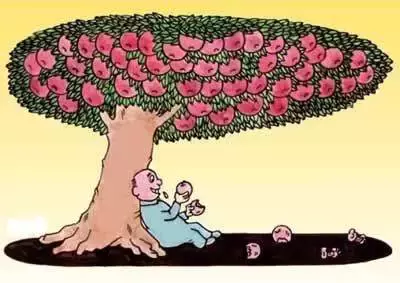

早前虽因行业模式与现金流风险被行业人士有所质疑,但因有背靠“中国科学院”这颗大树,故在8月14日当日的发审会上,当国科恒泰的IPO申请遭遇暂缓表决时,还是让人颇觉意外。

这家主营高值医用耗材分销的公司成立于2013年初,显然在其诞生之时起,IPO上市便是其在该阶段最重大的目标。

早在2016年6月,刚刚运行满三个完整财年,刚好达到IPO上市门槛之时,国科恒泰时任董事总经理刘冰便向媒体公开坦诚其将启动IPO的野心。

果不其然,2017年5月,仅成立四年多的国科恒泰便向证监会正式递交了其IPO申请。

据其招股说明书申报稿显示,其计划在上海证券交易所上市,拟发行股数不超过5000万股、募集资金预计为5.09亿元,募集资金主要用于医疗器械精拣中心建设项目、信息系统升级及大数据平台建设项目和补充流动资金。

然而,一路开挂的IPO之路却在最后关头遭遇挫折。

在经历了首次发审会暂缓表决三个多月后,国科恒泰又将走进那间给其多少留有些许阴影的发审委“小黑屋”,再次面对监管层的IPO发审答辩。

据日前证监会发布公告称,第十七届发审委2018年第180次工作会议将在11月27日举行,而当日第二家受审的企业便是第二次上会的国科恒泰。

“国科恒泰在医药行业采购新政之下,能否继续保持盈利的持续性,是监管层关注的重点。”一位接近于国科恒泰人士向叩叩财讯透露,目前国家在医疗药品行业推行的“两票制”对行业影响颇大,而与之形成重要关联因数的企业区域性部署和销售渠道下沉方面,国科恒泰的有关布局却并不尽如人意。

1)子公司大面积亏损

虽然在报告期内,国科恒泰的盈利还算差强人意,尤其是在启动IPO申报当年的2016年,更是迎来爆发式增长。

据其招股书申报稿显示,2015-2017年国科恒泰分别实现营业收入9.72亿元、15.64亿元、21.95亿元,实现净利润1541.22万元、5475.83万元和7909.91万元。

但即便如此,据叩叩财讯统计,其子公司至今却依然面临大面积亏损。

截止2018年6月30日,国科恒泰共有38家子公司,其中32家全资子公司,6家控股子公司,除去3家在2018年刚成立的外,在剩余成立期限超过一年的35家子公司中,竟有28家子公司在2017年依然面临亏损。

这28家亏损公司中,有27家为其全资子公司,也就是说,国科恒泰在成立期限满一年的31家全资子公司中,仅有4家盈利。

国科恒泰的这38家子公司分布在全国25个省、市和自治区,除了北京、陕西、江苏和内蒙古等几个区域子公司未亏损外,其余20余个省市子公司皆悉数亏损。

这些子公司的布局显然是为了进一步下沉销售渠道,以实现对其销售终端医院的进一步覆盖,进而在下游经销商渠道打通后,对终端医院服务能够得以顺利切换。

这也是国科恒泰为应对“两票制”而进行的重要战略布局。

“两票制”是指药品、医疗器械从生产厂商销售至一级经销商开一次发票,经销商销售至医院再开一次发票,以“两票”替代目前常见的多票流通,减少流通环节。

2016年4月,国务院发布《深化医药卫生体制改革2016年重点工作任务》,明确指出积极鼓励公立医院综合改革试点城市推行“两票制”,压缩中间环节,降低虚高价格。

“两票制”政策目前主要针对药品采购,而针对高值医用耗材采购,国家层面尚未出台明确的政策文件,但在药品“两票制”政策逐步推进的背景下,陕西、山西、安徽等部分省市率先开始推行高值医用耗材“两票制”。

而国科恒泰的销售模式包括通过经销商对医院销售(即经销模式)和直接对医院销售(即直销模式),其中,经销模式是公司主要的销售模式,报告期内经销模式收入占比平均为98.10%,直销模式收入占比平均为1.90%。

如果一旦实行“两票制”,国科恒泰与其采购主体的认定,则将直接影响对国科恒泰的业绩产生非常重大的影响。

由于具体的过渡性政策尚未出台,目前各公立医疗机构在具体的政策执行过程中,对“生产企业”的认定并不统一。

根据此前陕西省和山西省、安徽省现行“两票制”政策,若公司上游供应商为境外耗材生产企业或该等生产企业在国内的销售子公司,且公司作为其在国内的全国总代理,则公司向该等供应商的采购不属于第一票,公司视同生产企业。

因国科恒泰的上游供应商大部分为境外耗材生产商,如果按此界定,其经销模式将不会出现较大的变动。

这也就表明,国科恒泰对经销商的销售则属于“第一票”,经销商对医院终端的销售属于“第二票”,则正好满足“两票制”要求。

但根据2017年9月30日起实施的“两票制”细则,国科恒泰在上述某些省市区域已经被划分为不属于可以视同“生产企业”之情形。

这也就意味着其为了满足“两票制”则必须在分销时一改此前“经销商”模式,而直接采用“直销”模式。

但从其布局20余个省子公司皆大面积亏损的现状可见,其下沉销售渠道,直接覆盖终端的道路并不理想,甚至可以说是失败的。

如果国科恒泰此后的销售不能满足“两票制”的规定,且其直销的终端部署尚未出现根本性改变,那么可以预见其此后的盈利将遭遇到很大的挑战而具有较大的不确定性。

或是为了扭转这一颓局,在近几个月时间中,国科恒泰一边在继续着其IPO的计划,另一边正在忙着为其大面积亏损的子公司们寻找新的战略投资者。

据叩叩财讯独家获悉,截至目前,国科恒泰的新疆、安徽、大连、内蒙古等全资子公司都已经找到战投方入股,入股的既有机构投资者,亦有自然人。目前陕西、温州等全资子公司还正在寻找潜在入股方。

“按照国科恒泰的构想,计划将区域性全资子公司通过让渡部分股权的方式引入战投,这些战投需要在当地有强大的医院终端资源,甚至是引入当地经销商直接入股的方式。”上述接近国科恒泰人士透露,股权比例基本案40%的让渡,既国科恒泰最终在这些子公司中保留60%的持股比例。

但这些子公司在引入战投后是否能真的能扭转国科恒泰目前的布局颓势,则恐怕还需留给时间检验。

“在有关政策尚不明朗,且战投引入才刚刚启动,效果不明的前提下,国科恒泰如何能让发审委相信其未来业绩的可持续性发展,则是能否赢得IPO之战胜利的关键。”上述国科恒泰人士表示。

2)突击入股?

虽然国科恒泰有着“中科院”的“背书”,打着“科技”公司的旗号,但更多资本市场分析人士则还是将之视为批发贸易类企业。

“这类企业在市场中一般不具备核心优势,不仅易存在业绩波动,则一旦行业出现政策调整,这类企业是最先直接受到市场不利因素的。这样企业的生死、发展,多数与大小、优劣无关,而是直接和经营性现金流有关。”一位资深投行人士分析认为。

国科恒泰虽然在近几年业绩出现较大的增长,但同时其现金流持续恶化未有改观。

据其申报IPO材料显示,2015-2017年,国科恒泰经营活动产生的现金流量净额分别为-2.75亿元、-2.53亿元、-2.71亿元,既业绩的增长并未给公司现金流带来明显改善,且长期与净利润背离。

而据其此次IPO募资用途显示,其计划将中计划约5.09亿的募资中的一半,既2.5亿用于补充流动资金。既可见其目前对资金的渴望程度。

与其他需多备受质疑的IPO同样,国科恒泰也存在着IPO前夕神秘自然人突击入股的问题。

据国科恒泰股权结构显示,其在此次IPO之前,其控股股东为东方科仪,持股41.35%,中国科学院通过国科控股,持有东方科仪48.01%的股权。宏盛瑞泰以25.27%的持股比例位列国科恒泰第二大股东。

宏盛瑞泰为国科恒泰的高管持股平台。

但在2016年底,既其申报IPO的前夕,几位并不在国科恒泰中任职,且看似与公司并无关联的自然人却悄然现身在宏盛瑞泰的股东中,尤其是自然人张雪梅,以在宏盛瑞泰中持股23.05%的比例,位列其第一大股东。

据企查查工商资料显示,张雪梅于2016年12月12日突击入股宏盛瑞泰,在其入股几个月后,国科恒泰便向证监会递交了其IPO申请,张雪梅通过宏盛瑞泰则简介持有国科恒泰5.82%,这一持股比例甚至超过了在国科恒泰中负责总体业务的总经理刘冰。

张雪梅到底是何方人物?

据悉,张雪梅的丈夫名为甘宁俊,为上海方承医疗器械有限公司高管。

公开资料显示,上海方承与国科恒泰为同一家国外医疗企业公司——波士顿科学的平台分销商,而波士顿科学正是国科恒泰的第一大供应商。

在张雪梅入股后,国科恒泰与上海方承交易频繁,2016年国科恒泰向上海方承采购金额为105.03万元,销售金额为149.17万元,到了2017年,国科恒泰向上海方承采购金额为2570.29万元,销售金额为1076.04万元。

(完)